|

|||

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Im Deutschen Museum gibt es �ber das Thema

der Chemie zwei verschiedene Ausstellungen: die eine mit mehr experimentellem Charakter

nennen wir Wissenschaftliche Chemie, w�hrend die andere mit mehr technischem Schwerpunkt

als Technische Chemie bezeichnet wird. Wissenschaftliche ChemieDie Ausstellung gliedert sich in einen historischen Teil mit drei Laboratorien (Alchemie, Lavoisier, Liebig) sowie einen experimentellen Teil, in dem die modernen Methoden der Chemie erl�utert werden. |

||||||

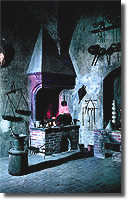

Alchemistisches Labor |

Der Gang durch die Abteilung f�hrt zun�chst

zu einer Nachbildung eines alchemistischen Laboratoriums aus dem Mittelalter. Die

Einrichtung des Raumes belegt, da� die Alchemisten auch experimentell arbeiteten, obwohl

der eigentliche Zweck der Alchemie die seelische L�uterung des Alchemisten war. Im Raum sind die typischen Herde und Arbeitsger�te dieser Zeit zu sehen. Eine gro�e Rolle f�r das alchemistische Arbeiten spielten unterschiedliche Destillationsger�te von der Retorte �ber die Serpente bis zum mit Wasser gek�hlten Mohrenkopf. Ein Galeerenofen zur Gewinnung von Arzneimitteln und ein sogenannter Fauler Heinz, eine Ofenkonstruktion f�r langsame und gleichm��ige Destillation, sind fr�heste Beispiele einer chemischen Technologie. |

|||||

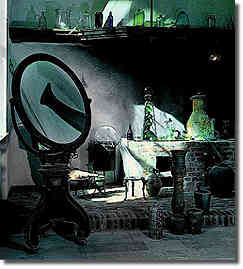

| Der zweite Raum zeigt den Nachbau eines

chemischen Laboratoriums aus der Zeit von Antoine Lavoisier (1743–1794), der

quantitative Methoden in die chemische Forschung einf�hrte. Im Laboratorium sind viele physikalische Ger�te zu sehen – Luftpumpen, Elektrisiermaschinen, pneumatische Wannen und eine gro�e Brennlinse, die um 1700 von Walter Ehrenfried von Tschirnhaus angefertigt wurde. Das 18. Jahrhundert brachte bedeutende Entdeckungen auf dem Gebiet der Gaschemie und der Atmungs- und Verbrennungsvorg�nge. An der R�ckwand des Laboratoriums sind Versuche von Joseph Priestley und Carl Wilhelm Scheele zu diesem Thema gezeigt. Das wohl ber�hmteste Experiment in der Geschichte der Chemie, das Lavoisier 1789 durchf�hrte, ist in einer Nische mit seinem Portrait nachgestellt. Durch Hitze zersetzte er Quecksilberoxid in Quecksilber und Sauerstoff. Die erhaltenen Elemente lie� er anschlie�end wieder zu Quecksilberoxid reagieren. So kl�rte er die Rolle des Sauerstoffs bei Oxidations- und Reduktionsreaktionen. Auch die Bezeichnungen �Oxidation� und �Reduktion� sowie die noch heute �bliche Nomenklatur der anorganischen Chemie stammen von Antoine Lavoisier. |

Laboratorium nach Lavoisier |

|||||

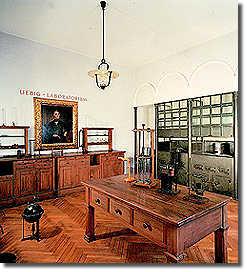

Laboratorium nach Justus von Liebig |

Mit den Arbeiten Justus von Liebigs

(1803–1873) begann der Aufstieg der chemischen Forschung in Deutschland. Liebig war

bis 1852 Professor der Chemie in Gie�en und dann bis zu seinem Tode in M�nchen. Er

f�hrte den chemischen Laborunterricht ein, vollendete die organische Elementaranalyse und

begr�ndete die Theorie der Minerald�ngung. Der gezeigte Raum ist eine Nachbildung seines

Laboratoriums in Gie�en; das Original ist im dortigen Liebig-Museum zu sehen.

Originalinstrumente aus dem M�nchner Laboratorium wie ein Laborofen, zwei Liebigk�hler,

ein Gasometer und eine Liebigsche Trockenapparatur stehen neben anderen zeitgen�ssischen

Ger�ten. Die Vitrinen im Vordergrund zeigen Pr�parate und chemische Instrumente aus dem

19. Jahrhundert, u.a. einen �quivalentrechenschieber, L�trohrbestecke sowie Proben des

ersten Aluminiums und des ersten synthetischen Harnstoffs, die Friedrich W�hler

(1800–1882) hergestellt hat. In der gro�en Wandvitrine an der R�ckseite befinden sich Instrumente aus dem Nachla� von Eilhard Mitscherlich (1794–1863), dem Entdecker der Isomorphie.Die andere H�lfte der Vitrine ist Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899) gewidmet, der die Spektralanalyse begr�ndete. Neben originalen Bunsenbrennern sind Adsorptiometer und ein Indigoprisma aus dem Nachla� des Forschers ausgestellt. |

|||||

|

||||||